Particulièrement

bien représentée sur les communes de Cheverny et de Cour-Cheverny, la forêt

recèle des trésors de sensations à qui sait les apprécier. Attirante et

inquiétante à la fois, elle laisse rarement indifférents les gens qui la

côtoient. Par ailleurs, elle rend en toute saison d’innombrables services,

bien souvent insoupçonnés de la population.

Particulièrement

bien représentée sur les communes de Cheverny et de Cour-Cheverny, la forêt

recèle des trésors de sensations à qui sait les apprécier. Attirante et

inquiétante à la fois, elle laisse rarement indifférents les gens qui la

côtoient. Par ailleurs, elle rend en toute saison d’innombrables services,

bien souvent insoupçonnés de la population.

La commune

de Cheverny possède une zone naturelle et forestière de 2 502 ha recensée au PLU

(Plan local d’urbanisme), pour une surface totale de 3 235 ha, ce qui

représente un taux de couverture de 77 %. Ceci est très important. Bien

évidemment, l’espace boisé, tel qu’on l’entend habituellement, n’est pas de

cette contenance. Il convient d’exclure de cette surface : les landes, les

friches, les zones incultes, voire même les surfaces en eaux et les alignements

d’arbres de moins de vingt mètres de largeur.

Quant à la

commune de Cour-Cheverny, pour un territoire de 2 980 ha, sa zone naturelle et forestière

est de 1 507 ha, soit un taux de 51 %. Là aussi, il convient de ressortir les

zones précitées.

Sur nos

deux communes, l’ensemble des zones boisées fait partie du domaine privé.

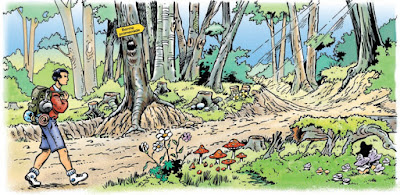

|

| Futaie claire au printemps |

La surface

forestière réelle du Loir-et-Cher couvre près de 205 000 ha, soit environ 37 %

du département au dernier recensement de l’Inventaire forestier national. Sur

l’ensemble de la France, cette moyenne approche les 31 %, soit près du tiers du

territoire (hors Guyane).

Les arbres

et les hommes

L’arbre, ce

végétal dit supérieur, moins par sa taille que par les nombreux services de

toutes natures qu’il rend à la société, remplit de multiples fonctions dont

certaines sont parfois insoupçonnées. Elles sont écologiques, économiques,

paysagères, récréatives, nourricières, et plus encore comme détaillé ci-après.

L’arbre, au sein de la forêt, outre sa fonction première de « fabriquer » du

bois, ce matériau universel irremplaçable, en assume bien d’autres… On

l’utilise pour construire nos maisons, pour fabriquer nos meubles, nos tonneaux

et mille autres objets, et comme bois de chauffage. Mais aussi, par le principe

de la photosynthèse, la forêt est une formidable usine à dépolluer l’air, en

stockant le carbone qu’elle transforme en lignine, contribuant ainsi à fournir

sa part d’oxygène à la planète. La forêt sert aussi de refuge privilégié à une

faune multiple, qu’elle soit cynégétique ou non, sédentaire ou migratoire, à

plumes ou à poils, et lui fournit le gîte et le couvert. La forêt, privée ou

publique, permet par son réseau de chemins ruraux et communaux de présenter

d’immenses espaces de promenades gratuites. On y vient s’y ressourcer, y

pratiquer des activités physiques ou de simples promenades, que l’on soit

rural ou citadin, seul ou accompagné.

|

| L'ail des ours |

Et dans la

rubrique souvenirs, que pouvait-on trouver comme meilleur refuge, comme

meilleure cache que la forêt, pour les nombreux réfractaires du STO (Service

du travail obligatoire), instauré par l’occupant pendant la Seconde guerre

mondiale ? Ces derniers se muaient en bûcherons, en scieurs de long et autres

métiers du bois. Ils allaient aussi souvent renforcer les rangs des résistants

qui, dès 1942, avaient choisi la forêt comme lieu de rassemblement. C’était le

cas, dans la plaine du Colombier, située au coeur de la forêt de Cheverny, où

des parachutages d’armes et de diverses fournitures furent organisés en 1944.

Paysagère,

de protection et récréative

Que seraient nos campagnes sans ces taches de verdure aux formes

diverses, notamment lorsqu’on les regarde vues du ciel et particulièrement en

montagne où la forêt agrémente harmonieusement les paysages tout en protégeant

de l’érosion les pentes et les sommets exposés. Elle sait cependant laisser sa

place aux zones agricoles, aux vignes, aux pâturages, ainsi qu’au monde

minéral, dès que l’altitude joue son rôle. La forêt protège et régule, tout

d’abord, comme un rempart aux vents dominants que rien n’arrête parfois sur des

kilomètres jusqu’au premier massif. Elle constitue un havre de paix que le

cycliste apprécie lorsqu’un vent de face freine sa progression. Ensuite, la

forêt régule et freine l’écoulement des eaux quand un excès du ciel vient nous

inonder et éroder les pentes et les terres mises à nu. Elle est aussi un milieu

mystérieux, notamment dans notre Sologne où se cachent de si nombreux châteaux,

qu’ils soient connus et visitables, comme Cheverny et Troussay, ou anonymes et

cachés sous la frondaison, au milieu de domaines souvent voués à la chasse.

Cette activité est privilégiée en Sologne, notamment dans certaines zones

pauvres où bouleaux, trembles, chênes bas branchus, marsaules (1) et

pins sylvestres (1) épars ne permettent pas de développer une

sylviculture rationnelle. L’activité cynégétique y est, dans ce cas, plus

rémunératrice et donne la possibilité aux adeptes de la chasse, nombreux en

cette partie de Sologne, d’assouvir leur passion. La forêt est aussi une

immense cour de récréation. Tout randonneur assidu ou occasionnel sait y

découvrir ses chemins ruraux et communaux. Très présents sur nos deux communes,

ces kilomètres de voies et d’allées (pas toujours en bon état…) permettent

cependant un accès au coeur des massifs. On peut aussi s’y promener en famille,

s’y embourber en VTT, y faire une partie de boules, un pique-nique etc. Avec un

peu de chance, il est même possible d’y apercevoir une biche ou un sanglier et

d’y entendre, fin septembre, bramer le cerf, le seigneur des lieux.

Les

couleurs des fleurs et des arbres

La forêt

est aussi, à qui sait y regarder de près, un énorme bouquet de fleurs. Dès la

fin de l’hiver, et jusqu’au milieu de l’été, les sous-bois et les bocages nous

offrent gratuitement, ici des perce-neige et des primevères, là des jonquilles

et des pervenches, plus loin, du muguet et des asphodèles (1), ou encore

la discrète fleur de l’ail des ours (1) et l’anémone des bois.

La forêt

est aussi, à qui sait y regarder de près, un énorme bouquet de fleurs. Dès la

fin de l’hiver, et jusqu’au milieu de l’été, les sous-bois et les bocages nous

offrent gratuitement, ici des perce-neige et des primevères, là des jonquilles

et des pervenches, plus loin, du muguet et des asphodèles (1), ou encore

la discrète fleur de l’ail des ours (1) et l’anémone des bois.

Les arbres

aussi nous gratifient d’une palette infinie de couleurs. Tout d’abord au

printemps, les bourgeons en premier illuminent les houppiers (2) d’une

multitude de couleurs bien différentes de celles de l’automne. Le vert tendre

et luisant du hêtre, qui succède au rouge des bourgeons, le vert jaunâtre des

érables, le vert rougeâtre des peupliers, le vert plus foncé du charme, le

rouge de certains chênes avant de verdir, le gris des trembles, juste avant l’apparition

des chatons. Chez certaines essences, les fleurs apparaisent avant les

feuilles. C’est le cas pour le chêne, le frêne, le peuplier, le saule et ses

chatons blancs, et l’orme, malheureusement devenu trop rare. Ensuite, à

l’automne, la forêt nous offre une féérie de couleurs. Celles-ci vont du jaune

d’or de l’érable au rouge sang du merisier, de l’alisier et du chêne

d’Amérique, du brun verdâtre du chêne commun au jaune orangé du hêtre. Le

bouleau y va aussi de son jaune verdâtre de même que le charme. C’est la saison

où les amateurs de photos savent capter ces couleurs si fugaces et mettre en

valeur cette palette de couleurs par un coucher de soleil au-dessus d’un étang.

La forêt

est aussi un lieu privilégié pour ceux qui savent utiliser leur odorat. Les

odeurs et les arômes sont de nature à inscrire en notre mémoire des lieux et

des instants à jamais inoubliables. Toute l’année, la forêt nous gratifie de

parfums plus ou moins subtils. Au printemps tout d’abord, le prunelier (ou

épine noire) nous offre en même temps ses buissons de fleurs blanches et son

odeur assez discrète. Ensuite, vient l’odeur herbacée des bourgeons qui

éclatent et des feuilles nouvelles. Début mai, c’est l’aubépine qui éclabousse

les haies et les lisières de gros bouquets d’une blancheur immaculée. Son

parfum si caractéristique n’égale pas sa virginale beauté. Plus tard, c’est

l’acacia, de son vrai nom « robinier », qui parfume la forêt de ses longues

grappes de fleurs couleur blanc-crème aussitôt butinées par les abeilles. Qui

n’a pas goûté dans son enfance les fameux beignets de fleurs d’acacia ?

Ensuite, le tilleul vient embaumer les parcs et les allées de son parfum

envoûtant, auquel vient s’ajouter le joyeux bourdonnement des abeilles friandes

de son nectar. Enfin, personnellement, le parfum que je trouve le plus subtil

est celui fourni par le chèvrefeuille ; cette liane grimpante, si gênante pour

le forestier, sait se faire pardonner grâce à ses odorantes fleurs. D’autres

arbres bien plus discrets nous gratifient de leurs fleurs et de leurs parfums.

C’est le cas des fruitiers forestiers comme le merisier, l’alisier ou encore

le sorbier. Le dernier à fleurir est le châtaignier, qui égaie son houppier de

ses longs chatons de couleur blanc jaunâtre vers la fin juin. Les résineux, si

présents sur nos deux communes, en peuplements pleins ou disséminés dans les

taillis dégagent aussi des odeurs agréables, dès le printemps par leurs fleurs

et ensuite par leur résine, notamment lors des chaudes journées d’été. D’autres

odeurs caractéristiques émanent de nos forêts, comme après une pluie orageuse,

où le sol humide laisse monter ce parfum d’humus rappelant celui des

champignons.

La forêt

nourricière

Et les champignons, justement, où pousseraient-ils sans ces bois

et ces bocages solognots ? Tout promeneur des bois saura bien reconnaître

l’odeur si attirante de ces plantes discrètes. Le moment venu, le mycologue

averti guettera la pousse des lépiotes, des girolles, des cèpes, des trompettes

et autres pieds de mouton. Il saura aussi reconnaître à son odeur fétide, le

phallus impudicus (satyre puant) repérable de très loin sous le vent. Les

champignons, ces plantes sans chlorophylle, sont aussi un mystère total.

Apparaissant en quelques heures dès qu’un ensemble de conditions bien précises

sont réunies, ils disparaissent aussi rapidement dès que ces dernières sont

défaillantes, et parfois pour des années. Outre le plaisir de les ramasser,

tout gastronome mycophage sait apprécier, qui une omelette aux girolles, qui

une fricassée de cèpes et autres recettes que nous offrent tous ces sous-bois.

Il convient de rappeler ici que la plupart de ces forêts sont privées et que

tout ce qui pousse sur ces sols appartient à leur propriétaire : il est donc

recommandé d’obtenir leur agrément avant de s’y aventurer… On peut aussi

parcourir les forêts publiques ou domaniales, en dehors des zones protégées. La

forêt offre aussi des fruits. Il faut savoir repérer les châtaigniers qui

produisent des bogues de dimensions respectables garantes de fournir de belles

châtaignes. Ce fruit a fourni de quoi éviter bien des disettes par le passé, et

produit encore de nos jours dans certaines régions de France des fruits et des

farines appréciés. L’amateur de fruits forestiers peut également se régaler de

la fraise des bois, si parfumée, des mûres, appréciées en confiture et qui nous

colorent si bien les dents. Il saura aussi trouver la merise, si prisée des

oiseaux, la discrète alise, la sorbe ou corme comestible après un coup de gelée

et, encore plus discrète, la nèfle (1). Celle-ci doit passer du vert au

marron pour être comestible.

Les hôtes

des bois, tels cerfs, chevreuils et sangliers bénéficient aussi de la forêt

nourricière. Ils savent tous se repaître de glands, de faines (1), de châtaignes

et de noisettes, afin d’accumuler quelques graisses pour affronter l’hiver.

Les hôtes

des bois, tels cerfs, chevreuils et sangliers bénéficient aussi de la forêt

nourricière. Ils savent tous se repaître de glands, de faines (1), de châtaignes

et de noisettes, afin d’accumuler quelques graisses pour affronter l’hiver.

Respectons

la forêt

Avec tous

les services que la forêt rend à l’environnement, presque gratuitement, nous

lui devons toute notre attention et plus encore. Bien que la population soit de

plus en plus sensibilisée et participe aux gestes citoyens, nous espérons ne

plus voir les fossés, les entrées d’allées ou les sous-bois souillés en de trop

nombeux endroits par des déchets que certains viennent y déposer sans scrupules.

La forêt mérite beaucoup mieux… : aimons-la, respectons-la.

Michel

Bourgeois (3)

(1) Toutes

les plantes citées dans cet article sont présentes sur le territoire de nos

communes. Nous apportons ci-dessous quelques précisions pour certaines d’entre

elles :

Marsaule ou

marsault : variété de saule plus petit que le saule blanc, aux feuilles

ovales, terminées en pointe souvent recourbée, luisantes au-dessus et grisâtres

en-dessous, dont l’écorce sert à tanner les peaux et dont le bois sert à faire

des échalas. (Wiktionnaire)

Pin

sylvestre : en forêt de Cheverny il a souvent été planté au siècle dernier, en

remplacement d’anciennes cultures ou prairies.

Asphodèle :

plante vivace appartenant à la famille des Liliacées (comme la

jacinthe, la tulipe, le muguet, …) (Wikipédia).

Ail des

ours ou ail sauvage : très présente dans les sous-bois,

elle présente une odeur caractéristique lorsqu’on froisse sa feuille.

Alise,

sorbe, corme, nèfle : fruits de l’alisier, du cormier, du

sorbier, du néflier.

Faine : la faîne ou

faine est le fruit du hêtre (Wikipédia).

(2) Houppier

: ensemble des ramifications portées par la tige d’un arbre au-dessus du

fût (Larousse).

(3) Michel

Bourgeois sait de quoi il parle : il est né et a vécu dans la forêt de

Cheverny, à la maison forestière de la Tesserie aujourd’hui disparue, puis à la

ferme de la Morelière. Sa carrière professionnelle l’a ensuite amené à gérer

plusieurs forêts privées dans le Cher et le Loiret pendant 35 ans.

Source des

photos :

- Asphodèle

et Saule Marsault : Wikipédia.

- Alise

:Blog de NatureAlpha.

- Faine : Wiktionnaire.

La Grenouille n°47 - Juin 2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de nous donner votre avis sur cet article, de nous transmettre un complément d'information ou de nous suggérer une correction à y apporter